Así fue sobrevivir a Hiroshima

Publicado por E.J. Rodríguez

Yoshitaka Kawamoto tenía trece años. Estaba en el colegio —como todos los demás niños de la ciudad— cuando sucedió, a las ocho y cuarto de la mañana. Su escuela estaba aproximadamente a un kilómetro del epicentro de la explosión. Fue el único chaval de su clase que sobrevivió. Mientras estaba tranquilamente sentado en su pupitre, uno de sus compañeros de clase le llamó la atención a susurros sobre algo que estaba sucediendo en el exterior. Había visto a través de la ventana un bombardero estadounidense que se acercaba, volando extrañamente solitario:

«Mi compañero de clase murmuró algo. Señalando hacia la ventana, me dijo: “¡Viene un B-29!”. Apuntó con el dedo. Así que empecé a incorporarme en mi silla para conseguir verlo. Le pregunté “¿dónde está?”. Miré hacia la dirección en que él señalaba, intentando ponerme de pie. Todavía no me había erguido cuando sucedió. Todo lo que recuerdo es un pálido resplandor que duró dos o tres segundos. En ese mismo momento me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó hasta que recuperé el conocimiento. Era horrible. Horrible. El humo entraba por algún resquicio entre los escombros y un polvo arenoso flotaba por toda la estancia. Yo estaba atrapado bajo los escombros y sentía mucho dolor, que fue probablemente el motivo por la que recuperé la consciencia. No podía moverme, ni siquiera un centímetro. Entonces escuché a unos diez de mis compañeros que habían sobrevivido y empezaron a cantar el himno de la escuela. Lo recuerdo bien. Podía oír sollozos, alguien estaba llamando a su madre. Los que todavía estaban vivos cantaron el himno de la escuela durante tanto tiempo como pudieron… y creo que yo también me uní al coro. Pensábamos que alguien vendría a ayudarnos, por eso cantábamos tan alto. Pero nadie vino. Empezamos a dejar de cantar uno tras otro. Al final me quedé cantando yo solo»

Sus compañeros, atrapados como él en la penumbra del aula derruida, fueron muriendo uno a uno y sus voces se fueron apagando.

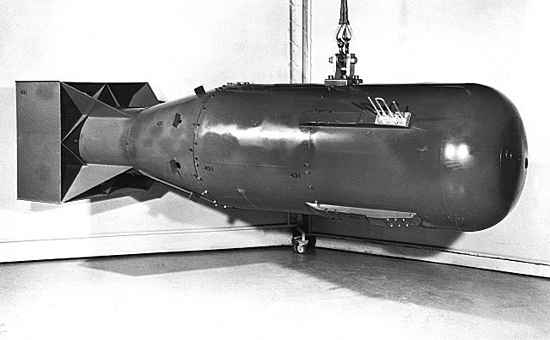

“Little Boy”, el quinto jinete del Apocalipsis.

Todos los japoneses estaban familiarizados con el B-29, modelo de bombardero estadounidense acerca del que tanto les habían prevenido. Si veían aparecer un escuadrón de aquellos aviones, podían esperar una lluvia de bombas sobre la ciudad. De hecho, aquella misma mañana las autoridades militares habían decretado una alerta aérea al detectar aviones en el radar, pero cuando se dieron cuenta de que únicamente un par de bombarderos estaban sobrevolando el territorio, revocaron la alarma. Con únicamente un par de aviones no puede efectuarse un bombardeo importante sobre una ciudad. Al ser retirada aquella alerta aérea, los habitantes de Hiroshima continuaron con su rutina habitual. Los adultos acudieron a sus trabajos y los niños fueron a clase. Los militares japoneses, muy escasos ya de combustible para sus cazas, no se molestaron en lanzar ninguna misión de intercepción para detener a aquellos dos B-29 aislados. Se limitaron a disparar algunas salvas de fuego antiaéreo. Los bombarderos estadounidenses se acercaron a la ciudad sin mayores problemas.

Algunos ciudadanos locales, que casualmente miraban al cielo en aquel momento, vieron el primer B-29 acercándose por el horizonte. Aquella era una escena peculiar. No despertó una gran alarma entre quienes pudieron verlo, sino más bien un sentimiento de perplejidad: un bombardero volando en solitario se salía de las costumbres de la guerra y no parecía tener demasiado sentido. ¿Qué hacía allí aquel avión sin el acompañamiento de su consabido escuadrón? ¿Acaso se había perdido?

Toshiko Saeki era una mujer de veintiséis años, madre de dos hijos, que casualmente no estaba en el propio centro de Hiroshima sino en las afueras, de visita en casa de sus padres. Ella fue una de las primeras personas de la región que vio acercarse al primer avión:

«Recuerdo un que un avión apareció desde detrás de unas montañas que estaban a mi izquierda. Lo miré, era un B-29. Pensé que resultaba bastante extraño ver un bombardero volando a solas, especialmente teniendo en cuenta que había artillería antiaérea abriendo fuego contra él. Tan pronto ese avión desapareció por el otro lado, vino otro desde la misma dirección. Aquello me pareció algo muy, muy extraño. Me pregunté qué era lo que iba a pasar»

Cuando el Enola Gay —que así se llamaba el primer bombardero— llegó a la altura del centro de Hiroshima, dejó caer algo. Un objeto se desprendió del avión pero inmediatamente después se abrió un paracaídas. En silencio, sin más sonido que el viento ni otras señales amenazantes que pudieran sugerir algún tipo de peligro, la misteriosa “entrega” fue descendiendo lentamente en una gentil caída. ¿Qué podrá ser?, se preguntaban los que contemplaban la sorprendente secuencia. ¿Qué es lo que los americanos nos están enviando con un paracaídas? Obviamente, pensaban, no puede tratarse de una bomba. De entre todas las cosas de la guerra las bombas serían las últimas en llevar un paracaídas incorporado. Los testigos observaron el descenso, pues, arrastrados por una confusa curiosidad. No tuvieron mucho más tiempo para interrogarse sobre la naturaleza de aquel sorprendente envío. Cuando el misterioso objeto con paracaídas estaba a unos seiscientos metros de altura sobre la ciudad, estalló en pleno cielo. Un súbito resplandor —cegador, al que no se podía mirar directamente— lo llenó todo. Para quienes estaban en el exterior y miraron directamente, fue como si el mundo entero se hubiese llenado de una luz blanca.

El tronco del hongo nuclear, fotografiado desde abajo por el reportero Yoshito Matsushige.

Aquel objeto silencioso que descendía grácil ayudado de un paracaídas era una bomba atómica. Era la segunda explosión atómica artificial del planeta Tierra. La primera vez en la historia de la Humanidad en que un arma nuclear era utilizada por seres humanos sobre otros seres humanos indefensos.

Decíamos que la escuela de Yoshitaka Kawamoto y sus infortunados compañeros, estaba a algo menos de un kilómetro del epicentro de la explosión, por lo que fue completamente arrasada. Pero los efectos directos llegaron mucho más lejos. A casi cuatro kilómetros de distancia, el joven meteorólogo Isao Kita estaba ya en su oficina a las ocho y cuarto, recibiendo un mensaje de radio. Sentado cerca de una ventana, detectó un repentino fulgor con el rabillo del ojo. No le pareció un resplandor especialmente intenso, era como si alguien hubiese disparado el flash de una cámara cerca de la ventana. Se giró, movido por la curiosidad. Entonces sus ojos vieron un extraño y silencioso espectáculo que él mismo calificaría después de “asombroso”, algo que —especialmente dedicándose al estudio del clima— lo dejó completamente atónito: las nubes estaban expandiéndose a toda velocidad por el cielo azul, “como si una flor hubiese florecido de repente en el firmamento”. Él no lo sabía, pero aquel era el efecto de la tremenda onda expansiva de la explosión atómica, que estaba arrastrando las nubes a toda velocidad.

Fascinado por la bella e inesperada visión, Isao Kita ni siquiera sintió la necesidad de ponerse a cubierto. En aquellos breves instantes no cayó en la cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Semejante fenómeno atmosférico lo hipnotizó. Sin embargo, justo a continuación notó otra cosa, mucho más desagradable: una repentina ola de calor. Un calor insoportable, torturante, asfixiante. Pese a que su ventana estaba cerrada, el calor traspasó el cristal y el joven meteorólogo se sintió instantáneamente sofocado, como “si hubiese puesto la cara justo frente a la puerta de un horno”. La confusión se apoderó de él mientras se debatía para intentar hacer frente a aquel calor infernal: “de haber durado un poco más, no lo hubiera podido soportar”. Aquel era el segundo efecto que un observador lejano nota en una detonación atómica: primero la luz, que viaja más rápido y llega instantáneamente. Casi al momento se presenta también ese intensísimo calor, la radiación térmica emanada por el proceso nuclear.

Fue entonces, al notar aquel aumento súbito de la temperatura, cuando Isao Kita supo que algo muy grave estaba pasando. Metidos en una larga guerra y expuestos a la aviación estadounidense, los japoneses habían sido frecuentemente sometidos a ejercicios militares y simulacros de alerta frente a la posibilidad de bombardeos. El meteorólogo recordó los ejercicios: se lanzó al suelo cubriendo sus ojos y oídos con las manos, tal y como se le había instruido. Empezó a contar: uno, dos, tres… para medir el tiempo ante la llegada de un previsible estallido sonoro. Algo que puede parecer una muestra de frialdad, aunque estaba petrificado por el pánico. Pero fue un acto reflejo: es lo que acostumbran a hacer en su profesión cuando ven un relámpago y esperan el consiguiente trueno; así calculan la distancia desde el lugar donde ha caído el rayo. Para un meteorólogo como él, incluso en mitad de aquella confusión y de la desesperación causada por el intolerable calor, era aquella una respuesta puramente automática. Uno, dos, tres, cuatro… cuando había llegado a cinco empezó a oír un sonido “gimiente”. Después, llegó el tercer efecto de la explosión: la onda expansiva. Los cristales de la ventana saltaron hechos pedazos. El edificio entero fue sacudido.

Mientras, en las afueras, Toshiko Saeki continuaba de pie ante la casa de sus padres. Había observado pasar los dos aviones con mirada interrogativa cuando vio también aquel resplandor en la distancia. A continuación, la radiación térmica. Incluso estando a bastante más distancia del epicentro, aquella invisible pero ardiente oleada le resultó igualmente aterradora. Sintiéndose repentinamente asfixiada, se lanzó al suelo, tratando desesperadamente de huir del insoportable calor. Reducida durante unos segundos a un amasijo de órganos que intentan sobrevivir al horroroso aumento de temperatura, confiesa que en aquellos confusos instantes “llegué a olvidarme de mis hijos”. Mientras se debatía en el suelo para intentar respirar, llegó el estampido. La casa de sus padres fue golpeada por una onda expansiva que, aunque venía de lejos, causó considerables destrozos. Toshiko se giró para mirar hacia la casa: la mitad del techo se había hundido y la otra mitad había saltado por los aires. Las puertas y ventanas habían volado. En cuanto pudo recuperarse un poco, se dijo que si aquello había sucedido allí, lejos del centro de Hiroshima, qué no habría pasado en la propia ciudad.

Así queda una ciudad tras la explosión de una única bomba no mayor que un utilitario.

El médico militar Hiroshi Sawachika tenía su puesto de trabajo a unos cuatro kilómetros del epicentro, más o menos la misma distancia desde la que vivió la explosión el meteorólogo Isa Kita. A las ocho y cuarto de la mañana Hiroshi acababa de entrar en su oficina: atravesó la puerta, dio los buenos días a sus subordinados y comenzó a caminar hacia su escritorio. Todavía no se había sentado cuando, a través de las ventanas, vio producirse un extraño fenómeno. El exterior apareció repentinamente bañado en un resplandor de color “rojo brillante”. Mientras miraba asombrado, un súbito e intenso calor asaltó sus mejillas. Sin entender del todo lo que estaba ocurriendo— pero actuando como en un reflejo debido a su formación militar— ordenó a todos los presentes que evacuasen instantáneamente la oficina. No tuvieron tiempo. Apenas las palabras hubieron emanado de su boca, todos salieron despedidos por los aires, empujados por la onda expansiva:

«Tan pronto di el grito, me sentí ingrávido, como si fuese un astronauta. Estuve inconsciente unos veinte o treinta segundos. Cuando recuperé el sentido me di cuenta de que todos los presentes, incluido yo mismo, estábamos tendidos en un mismo lado de la habitación. No quedaba nadie en pie. Los escritorios y sillas también habían volado y estaban amontonado en el mismo lado. Ya no había cristales en las ventanas, incluso los marcos habían desaparecido. Me acerqué a las ventanas para averiguar dónde había tenido lugar el bombardeo. Entonces vi la nube en forma de hongo»

Más cerca del epicentro, a algo menos de tres kilómetros, estaba la casa del fotógrafo Yoshito Matsushige, que trabajaba como reportero gráfico para un diario local. Acababa de desayunar; todavía sin vestir, se sentó dispuesto a leer tranquilamente el periódico. Fue entonces cuando a través de las rejas de su ventana brilló un silencioso fogonazo. Yoshito se vio repentinamente deslumbrado: “fue, cómo lo diría, como sí el mundo a mi alrededor se hubiese vuelto de un blanco brillante”. Quedó inmediatamente cegado “como si hubiesen disparado un flash de magnesio justo ante mis ojos”. Cuando llegó la onda expansiva, que lo sorprendió con el torso desnudo, “fue como si centenares de agujas se me estuviesen clavando a la vez”. Fragmentos de las paredes y el techo volaron por los aires.

Aún más cerca de la explosión, a solamente un kilómetro del epicentro, se encontraba la vivienda de Akira Onogi, un adolescente de dieciséis años. Había estudiado en el instituto hasta que, por las desesperadas necesidades del gobierno militarista del Japón, fue movilizado para trabajar en una factoría naval de Mitsubishi. Pero aquel lunes era su día libre, así que aquella mañana, aunque se había levantado temprano, se había quedado en casa y estaba leyendo cómics con un amigo. Ambos estaban tendidos en el suelo, leyendo, cuando un intenso “resplandor azul” llegó desde el exterior. Más tarde describió aquel brillo repentino como parecido al que se produce en la chispa eléctrica de un tren o en un cortocircuito (resulta curiosa la manera en que cada testigo, según la distancia, ubicación y el momento, recordase el destello de un color distinto). Akira apenas tuvo tiempo de preguntarse qué era aquello, porque justo después la onda expansiva arrasó la vivienda, levantó a los dos chavales por el aire y los arrojó hacia la habitación vecina.

Todavía más próxima —sobrecogedoramente próxima— fue la experiencia de Akiko Takakura, una jovencita de veinte años que trabajaba como chica de la limpieza en el Banco de Hiroshima. Al levantarse aquella mañana había descartado salir de casa a causa de la anuncida alerta por ataque aéreo, pero cuando esa alarma fue retirada, se vistió y se dirigió a su puesto de trabajo. Estaba ya en el interior del banco. Apenas había empezado sus tareas —estaba limpiando el polvo de los escritorios— cuando tuvo lugar la explosión. El local estaba a solamente trescientos metros del epicentro.

Esto fue todo lo que quedó de una ciudad de más de 250.000 habitantes: nada.

Todo lo que Akiko pudo ver fue un intenso “flash de magnesio” que lo convirtió todo en un mar de luz. Perdió el conocimiento casi inmediatamente. Fue una de las pocas personas en el banco que sobrevivió —aunque bastante malherida— gracias a las gruesas paredes reforzadas del establecimiento. Aunque muchos otros murieron al instante o poco después. En el exterior del edificio, lógicamente, no había esperanza alguna estando tan cerca del “ojo del huracán”. Por ejemplo, un hombre aguardaba sentado en los escalones de la entrada del banco, en plena calle: a trescientos metros del epicentro, a seiscientos metros bajo la bomba que descendía en paracaídas. Probablemente lo último que vio en su vida fue también un resplandor blanco. Décimas de segundo después, si llega, ya estaba muerto. Tras la explosión nada quedó de él excepto su “sombra” proyectada en aquellos escalones, que permaneció impresa en el cemento como tétrica huella de su muerte. Es una de las imágenes más célebres y más sobrecogedoras del primer bombardeo atómico de la historia.

Cuatro kilómetros más allá, el médico Hiroshi Sawachika seguía contemplando con fascinado espanto el enorme hongo que se alzaba en la distancia, y que seguiría alzándose durante algún tiempo más. Entonces se dio cuenta de que su camisa, antes blanca, aparecía de un color rojo brillante. “Me pareció extraño porque sabía que no estaba herido”. Pero mirando hacia atrás vio a la chica que había quedado tendida junto a él, completamente acribillada por los pedazos de cristal que habían volado de las ventanas, desangrándose. Los estallidos de las ventanas fueron una de las muchas causas de heridas —leves y graves, e incluso mortales— en el mismo momento del estallido, incluso en edificios bastante alejados del epicentro.

“Imperativo estratégico”

Mientras, el adolescente Akira Onogi, que momentos antes había estado leyendo tebeos, recuperaba la consciencia para encontrar su casa casi completamente a oscuras por culpa del polvo que llenaba el ambiente. Se halló tendido entre escombros, con tierra y pedazos de tejado sobre él. Viendo el estado de la vivienda, quedó completamente convencido de que una bomba había caído directamente sobre su casa, porque solamente así podía explicarse el nivel de destrozos. Poco podía imaginar el pobre chaval que la explosión había tenido lugar a más de un kilómetro de distancia y a seiscientos metros de altitud. Akira miró hacia arriba y descubrió un agujero en el tejado, por el que se veía el cielo: aquello pareció confirmar su creencia de que la bomba había explotado justo allí. Salió a la calle, buscando a su familia. Lo que vio lo dejó helado: no era solamente su casa la que estaba destrozada. Todas las casas, hasta donde alcanzaba su vista, habían sido derruidas. Todas. Todas a la vez. Ni siquiera supo qué pensar. Aquello parecía irreal.

Caminando sobre los escombros de su propia casa, escuchó una voz que pedía ayuda. La voz venía de abajo, de entre los restos. Empezó a quitar escombros con sus propias manos para intentar liberar a su madre y a sus tres hermanas. Un poco más tarde, Akira vio al vecino de al lado, que también buscaba a su familia. El hombre estaba casi completamente desnudo. A poco más de mil metros del epicentro, sin la protección de las paredes, la onda térmica le había destrozado no solamente la ropa, sino que la piel de todo el cuerpo se le estaba desprendiendo. De hecho, jirones de piel suelta colgaban de las puntas de sus dedos. Akira se acercó a él y se interesó por su estado: el hombre ni siquiera pudo responder.

Imaginen por un momento lo que suponía estar “allí debajo”.

Después, un grupo de vecinos escucharon los gritos de una niña que pedía ayuda para su madre. Acudieron en su auxilio y encontraron a la mujer atrapada por una viga, caída sobre la parte inferior de su cuerpo. Un grupo de vecinos —entre ellos el propio Akira— intentaba mover la viga sin éxito cuando se desató uno de los muchos incendios repentinos que empezaban a propagarse por la ciudad. La oleada de calor había recalentado materiales y sustancias, los incendios habían comenzado y crecían por minutos. El fuego empezó a rodear a los que intentaban ayudar a la mujer, hasta que tuvieron que desistir y echarse hacia atrás, dejándola a su suerte, todavía aprisionada por la viga. La mujer estaba aún consciente, mirándolos. Ellos entrelazaron las manos, inclinándose, suplicando perdón por verse obligados a abandonarla en mitad de las llamas.

El fotógrafo Yoshito Matsushige también despertó en mitad de una oscuridad provocada por la intensa nube de polvo que había llenado su vivienda. Vio las paredes a medio derruir, con grandes agujeros que daban al exterior. Calculaba que habían pasado unos cuarenta minutos desde la explosión. Entre los escombros consiguió localizar algo de ropa para vestirse e incluso su cámara, que todavía funcionaba. Se la llevó consigo y salió a la calle dispuesto a dirigirse al periódico para el que trabajaba. Al salir se encontró el mismo panorama desolador, el que imperaba en toda la ciudad. Viviensas arrasadas, fuego, cadáveres, calor, un ambiente opresivo y una atmósfera llena de humo; heridos que iban y venían en procesión, o que suplicaban ayuda tendidos en plena calle. Vio una aglomeración de gente junto a una comisaría. Entre ellos había un nutrido grupo de colegialas de secundaria que habían sido movilizadas para un ejercicio de evacuación: la explosión las había sorprendido en plena calle y habían sido alcanzadas de pleno por la radiación térmica. Les había provocado ampollas de enorme tamaño en rostro, brazos, piernas, espalda… en todas partes. Parecía difícil que pudieran sobrevivir a semejantes heridas.

Yoshito empezó a alzar su cámara para fotografiar lo que estaba viendo, pero no lo tuvo fácil:

«Cuando vi todo esto, pensé que debía hacer una fotografía, así que levanté mi cámara. Pero no pude apretar el botón. Porque aquella escena era tan patética… y aunque yo también era una víctima de la misma bomba, solamente había sufrido heridas menores por fragmentos de cristal, mientras que aquellas personas estaban muriéndose. Era una visión tan cruel que no podía forzarme a apretar el botón. Estuve allí de pie, debatiéndome, durante unos veinte minutos… hasta que finalmente reuní el valor suficiente para sacar la fotografía. Después, caminé unos cuatro o cinco metros para intentar tomar una segunda. Incluso hoy recuerdo claramente cómo el visor de la cámara estaba borroso a causa de mis propias lágrimas. Sentía que todos me miraban y pensaban con rabia: “ahí está, sacándonos fotografías, sin prestarnos ninguna ayuda”. Aun así, tenía que apretar el pulsador, así que endurecí mi espíritu y finalmente hice la segunda foto. Aquella gente debió pensar que yo era verdaderamente un individuo sin corazón»

Atrapado entre los escombros de lo que hasta unos minutos antes había sido su aula, habíamos dejado a Yoshitaka Kawamoto en la penumbra, escuchando cómo las voces de sus compañeros se iban a apagando una tras otra. Al final se dio cuenta de que quizá era el único que quedaba con vida, porque era el único que seguía cantando:

«Empecé a sentir pánico. Intenté liberarme, empujando los escombros poco a poco, empleando todas mis fuerzas para ello. Finalmente pude abrir un hueco: con mi cabeza asomando por entre los escombros me di cuenta de la magnitud de los daños. El cielo sobre Hiroshima estaba oscuro. Algo parecido a un tornado o una gran bola de fuego estaba arrasando la ciudad. Yo únicamente tenía una herida en la boca y algunas en los brazos. Perdí bastante sangre por la boca, pero más allá de eso estaba bien. Pensé que conseguiría salir. Sin embargo, me asustó la idea de escapar solo. Habíamos efectuado simulacros militares cada día y nos habían dicho que huir en solitario era un acto de cobardía, así que pensé que debería llevarme a alguien conmigo. Me arrastré por los escombros buscando a alguien que aún estuviese con vida. Entonces encontré a uno de mis compañeros de clase , todavía vivo, tendido en el suelo. Le sostuve en mis brazos. Esto es muy duro de recordar… su cráneo estaba abierto, la carne estaba colgando de su cabeza. Solamente le quedaba un ojo, que me estaba mirando fijamente. Se puso a murmurar algo, pero no conseguía entenderle. Empezó a morderse la uña de un dedo. Le quité el dedo de la boca y después sostuve su mano en la mía. Entonces empezó a intentar alcanzar el bloc de notas que llevaba en el bolsillo de su chaqueta, así que le pregunté: “¿quieres que me lleve esto y se lo dé a tu madre?”. Asintió con la cabeza, aunque estaba a punto de perder el conocimiento. Pero aun así puede escucharle llorar, diciendo: “mamá, mamá”»

Los habitantes de Hiroshima no imaginaban el infierno que aquel solitario avión iba a desplegar sobre ellos.

Los incendios que se habían declarado por todas partes se incrementaban en intensidad. La ciudad aparecía bajo una luz amarillenta (“el amarillo de un desierto”), a causa del humo y la ceniza que se elevaban en la atmósfera y que cubrían una buena parte de Hiroshima. Para el adolescente Akira Onogi la vida había sufrido una tremebunda metamorfosis: de leer cómics tendido en su cuarto, a verse en mitad de un infierno que era peor que una pesadilla. Caminó por las apocalípticas calles hasta llegar al río. Las aguas venían cubiertas de restos flotantes de las viviendas que habían volado en pedazos, y peor aún, de cadáveres arrastrados por la corriente. Ni siquiera podía verse el agua. El jovencísimo Akira recuerda cómo los presentes apenas podían volver la mirada hacia el siniestro panorama del río, así que se miraban unos a otros. Contemplando a quienes estaban a su alrededor, vio mucha gente con la piel desollada que pedía auxilio entre lamentos. Se le quedó grabada la imagen de un niño de unos seis años, al que le faltaba una pierna y saltaba sobre la que todavía le quedaba, intentando atravesar el puente.

También Isao Kita, el meteorólogo, veía pasar gente sin ropas, sangrando, y a muchos que llevaban a otros heridos sobre los hombros. Contemplando el interminable desfile de gente maltrecha, empezó a entender la magnitud de lo que acababa de suceder. Muchos de los que estaban relativamente ilesos se sintieron avergonzados “por no haber sufrido peores heridas”. Es la culpa traumática de haber quedado relativamente indemne en mitad de semejante desastre. Más cuando pudo ver Hiroshima desde lo alto de una colina cercana y comprobó que “la ciudad entera había desaparecido”.

Yoshitaka Kawamoto había abandonado por fin las ruinas de su escuela y, muy asustado, caminaba entre multitudes de heridos que le suplicaban que les llevase con él. “Yo corría y todas esas manos intentaban agarrarme de los tobillos. Yo era un niño. Estaba aterrorizado y dolorido. Así que hice lo que pude para librarme de ellos y —esto resulta terrible de contar— llegué a darles patadas a aquellas manos para quitármelas de encima”. En su huída a ninguna parte fue asaltado por una sed repentina, intensísima, desesperante; la misma sed que empezaron a sentir todos los demás supervivientes. Por ningún lado había agua potable. Al final no pudo evitar acercarse a la orilla del río y beber “aquel agua embarrada”. Para poder beber, tuvo que apartar los cadáveres flotantes con sus propias manos: “ni siquiera puedo encontrar las palabras para describirlo, todo aquello era horrible”. Bebió de entre los muertos, pero había algo incluso peor: naturalmente, no sabía una palabra sobre radioactividad. No enfermaría hasta dos semanas después. De todos modos, en aquel mismo momento se sentía ya exhausto. Mientras trepaba para regresar de la cuenca del río se dio cuenta de que su cuerpo no proyectaba sombra. Agotado, se dejó caer y se giró para ver qué era lo que estaba ocultando el sol. Solo entonces lo vio:

«No podía moverme. No podía encontrar mi sombra. Miré hacia arriba. Vi la nube, aquella nube en forma de hongo, haciéndose más grande en el cielo. Era muy brillante. Había fuego dentro de ella. Capturaba la luz y mostraba todos los colores del arco iris. Rememorando el pasado, la verdad es que resulta extraño, pero podría decirse que era algo hermoso. Mirando aquella nube pensé que nunca podría volver a ver a mi madre, que nunca podría volver a ver a mi hermano pequeño. Y entonces perdí el conocimiento»

Empezó a llover. Era la “lluvia negra”, el modo en que la maltrecha atmósfera inferior devuelve a tierra muchos de los isótopos radioactivos que flotaban en ella como ponzoñoso despojos de la explosión. Por toda la ciudad, miles de personas abrieron sus bocas para intentar recoger la lluvia, tanta era la sed que tenían. Pero ni con la lluvia podían saciarla y desde luego desconocían los peligros que conllevaba tragarse aquella lluvia contaminada. Pero incluso de haberlo sabido, era tal la sensación de sed que probablemente muchos de ellos hubiesen intentando beber de todos modos. La “lluvia negra” no sirvió para aplacar la sed, tampoco hizo mucho por extinguir los incendios.

Akihiro Takahashi tenía catorce años: él y sus compañeros de clase habían visto cómo se acercaba el B-29 cuando hacían gimnasia en el patio de la escuela. Mientras señalaban el avión movidos por la curiosa excitación adolescente, los profesores salieron corriendo del edificio y les ordenaron echarse al suelo. Akihiro se tiró y, estando cabeza abajo, no llegó a ver nada. La tremenda explosión que los sorprendió al aire libre lo hizo saltar una distancia de diez metros. El calor redujo sus ropas a jirones y quemó extensas partes de su piel. Pero sobrevivió. Fue uno de los pocos alumnos de toda la clase que salieron vivos de la deflagración. Se levantó, dolorido por las quemaduras, y vio el desolador panorama. Ruinas, cadáveres. Junto a un compañero apellidado Yamamoto, dejó la escuela intentando volver a casa. Akihiro iba caminando absorbido por su propio dolor y por los horrores que contemplaba a su alrededor, así que cuando quiso darse cuenta, estaba caminando a solas y Yamamoto había desparecido; probablemente se había desplomado en algún punto del camino, incapaz de seguir.

También alcanzó el río y, sintiendo que su cuerpo entero ardía, se remojó varias veces en él, sin importarle el estado del agua repleta de deshechos y cadáveres. Aquella agua le pareció una bendición, “un tesoro”. Más adelante, la casualidad quiso que se encontrase a otro compañero, Tokujiro Hatta. Hubo un detalle en su amigo que le llamó la atención: tenía las plantas de los pies seriamente quemadas. Se preguntó qué clase de explosión había sido aquella, que podría producir quemaduras incluso en el interior de los zapatos. Le ayudó a incorporarse, y alternando ratos de gatear con ratos de caminar apoyándose únicamente en los talones, consiguió acompañarlo hasta encontrar a algunos familiares. Después, la lotería de la muerte hizo su trabajo. Akihiro Takahashi, tras dos años de intenso tratamiento, sobrevivió a sus heridas y a los efectos de la radioactividad, aunque durante el resto de su vida tuvo que lidiar con problemas físicos, viendo a médicos de diversa índole y preocupándose por el momento en que la enfermedad definitiva terminase manifestándose para acabar con él. Sus dos amigos, Yamamoto y Hatta, tuvieron menos suerte: ambos fallecieron al poco tiempo a causa del síndrome de intoxicación radioactiva aguda. De sus sesenta compañeros de clase, que estaban haciendo gimnasia al aire libre a kilómetro y medio de la explosión atómica, únicamente diez pudieron contarlo.

Sin palabras.

Mientras Akihiro vagaba por las calles con el cuerpo quemado, el médico militar Hiroshi Sawachika ya estaba ayudando a atender la pléyade de afectados, que aparecían en riadas humanas luciendo un aspecto espectral: “eran como fantasmas”. Entró en una habitación repleta de heridos y experimentó una sensación indescriptible:

«Cuando entré, encontré la habitación llena de un olor muy parecido al del calamar seco cuando lo fríen a la plancha. Era un olor muy fuerte. Es una triste realidad que el olor que los seres humanos desprenden cuando se queman sea el mismo que el del calamar seco a la plancha. El calamar, eso que nos gusta tanto comer. Era un sentimiento extraño. Un sentimiento que nunca había experimentado antes. Aún puedo recordar aquel olor con toda claridad»

Hiroshi, a pesar de haber sido también una víctima y estar lógicamente agotado, atendió entre dos mil y tres mil personas ese mismo día. Sintió que la jornada no iba a terminar jamás. Y de entre todas las víctimas algunas se le quedaron especialmente marcadas, sobre todo una que le agarró la pierna en la sala donde esperaban los heridos:

«Sentí que alguien me tocaba la pierna, era una mujer embarazada. Dijo que estaba segura de que iba a morir en unas pocas horas. Dijo: “sé que voy a morir. Pero puedo sentir que mi bebé se está moviendo. Quiere salir. No me importa si yo muero, pero si sacan ahora al bebé no tiene por qué morir conmigo. Por favor, ayude a mi bebé a vivir”. No había obstetras allí, no había sala de partos. No había tiempo para encargarse de su bebé. Todo lo que pude hacer fue decirle que volvería más tarde cuando todo estuviese listo para ella y su niño. Eso la alegró… pareció tan feliz. Pero tuve que volver a mi trabajo, ocupándome de los heridos uno por uno. Había tantos pacientes que sentí que estaba luchando contra el tiempo. Se estaba haciendo de noche. Y la imagen de la mujer embarazada nunca abandonó mi mente. Más tarde fui hacia el lugar donde me la había encontrado; ella seguía tendida en el mismo sitio. Le di un golpecito en el hombro… pero no dijo nada. La persona que estaba tendida junto a ella me contó que se había quedado en silencio hacía apenas un rato. Todavía hoy recuerdo este incidente porque no pude cumplir el último deseo de aquella mujer tan joven»

La ciudad de Hiroshima tenía 255.000 habitantes a las ocho y cuarto de la mañana del lunes 6 de agosto. Aunque resulta difícil estimar las cifras con total precisión, entre 50.000 y 70.000 murieron ese mismo día, como consecuencia directa de la explosión. Durante las semanas y meses siguientes fallecieron otras varias decenas de miles más. Cinco años después, se estima que entre un 60% y un 75% de los habitantes que Hiroshima tenía antes del bombardeo habían muerto. Todo ello como resultado de un artefacto de unos tres metros de longitud. Un artefacto que ahora, en pleno 2013, es virtualmente un juguete en comparación con las armas nucleares de las que todavía disponen unas cuantas naciones.

No solamente los efectos fisiológicos, sino la pobreza y el hambre, prolongaron la agonía de muchas personas. Incluso aquellos que sobrevivieron con relativa buena salud tuvieron problemas para volver a la realidad. El trauma psicológico fue tremendo. Muchos de ellos desarrollaron numerosas fobias. Algunos fueron incapaces de permanecer junto a una ventana durante años o incluso durante décadas, recordando aquellas lluvias de cristal que los habían herido y que habían costado la vida a algunas personas que los rodeaban. Otros no podían evitar sobresaltarse al ver el flash de una cámara o una chispa eléctrica, lo que volvía a despertar el antiguo pánico, la sensación de que la bomba iba a volver a explotar. Toshiko Saeki, la mujer que vio la explosión desde las afueras, ilustra esta otra forma de destrucción posterior asociada a aquella funesta jornada:

«Sí, después de ver la cabeza medio quemada de nuestra madre, mi hermano empezó a decir cosas extrañas. Nos pedía que lo vendásemos bien para cubrir los poros de su piel con tela blanca. Le pregunté para qué, y me dijo que iba a intentar un experimento para extraer la radioactividad acumulada en su cuerpo. Nos pidió que lo vendásemos por completo, salvo su boca y sus ojos. Incluso su nariz estaba cubierta. Antes del experimento, bebió un montón de agua. Bebía más de la que podía tragar, así que el agua le caía por la nariz y por la boca. Después dijo que estaba preparado. Nos pidió que lo dejásemos solo y que no entrásemos en su habitación al menos que nos pidiera ayuda. Nos dijo que nos fuésemos y nos mantuviésemos alejados. Después de un rato, eché un vistazo a su habitación a través de la puerta. Se había quitado todos los vendajes. Estaba tendido en una esquina. No supe qué le estaba pasando. Pensé que había muerto. Golpeé la puerta y grité “¡Hermano! ¡Hermano! ¡No te mueras! Se despertó y se sentó en el suelo. Dijo que el experimento había fallado. Se puso a llorar, diciendo “qué lástima”. Tenía buen aspecto, pero se estaba volviendo loco. Dijo: “Estoy aumentando de tamaño. Hay que hacer una abertura en el techo, esta habitación es demasiado pequeña y ni siquiera puedo ponerme en pie”. Tras el horrible bombardeo de Hiroshima, la mente de mi hermano quedó hecha pedazos. La guerra no solamente destruye cosas y mata personas, sino que destroza también los corazones de la gente. Eso es la guerra. Y durante el transcurso de mi vida he aprendido esto en diversas ocasiones. Ahora lo sé»

El meteorólogo que había visto “florecer” el cielo de Hiroshima resume así el significado de aquella experiencia, poniéndola más allá del contexto de una guerra:

«La bomba atómica no distingue. Desde luego, aquellos que están combatiendo sufren. Pero la bomba atómica mata a todo el mundo por igual, desde bebés hasta ancianos. Y no es una muerte fácil. Es una manera muy cruel y muy dolorosa de morir. Creo que no se puede permitir que esto vuelva a suceder en el mundo. No digo esto únicamente porque soy un japonés que sobrevivió a la bomba. Siento que gente de todo el planeta debe decirlo también.»

El bombardeo recogido en la prensa estadounidense. Algunos pensaron en la victoria, otros recibieron la noticia con horror.

Yoshitaka Kawamoto, el que escuchó morir a sus compañeros uno a uno mientras cantaban el himno de la escuela entre las ruinas, esperando un auxilio que nunca llegó, también vivió para contarlo. Cuando después de beber aquella agua plagada de cadáveres perdió la consciencia contemplando la siniestra belleza del hongo atómico, el tiempo desapareció para él. Horas después despertó en el suelo de un almacén. Alguien lo había recogido y lo había llevado hacia alguna de las estructuras todavía en pie, que eran usadas para recibir a los refugiados. Junto a él estaba un soldado, que cuando lo vio despertar se acercó a él, le dio una palmadita cariñosa en la mejilla y le dijo “eres un chico con suerte”. Le contó cómo lo habían confundido con un cadáver y lo habían apilado en la parte trasera de un camión destinado a limpiar las calles de muertos. La fortuna quiso que su cuerpo inerte se deslizase: cuando estaba a punto de caer del montón, el soldado lo agarró de un brazo… entonces notó que el pulso del chaval seguía latiendo. Abrumado por el error, el militar lo condujo —todavía inconsciente— a otro camión, el que se llevaba a los vivos. Se había librado de milagro de despertar (o con suerte, de morir sin recuperar el sentido) en una fosa común. En 1986, el propio Yoshitaka lo recordaba así:

«Fui realmente afortunado. Pero durante un año no pude tenerme en pie. Unas dos semanas después se me cayó el cabello, incluso los pelos del interior de la nariz desaparecieron. Me quedé completamente calvo. Perdí la visión, probablemente no a causa de la radioactividad sino de mi propia debilidad. No puede ver nada durante tres meses. Pero sólo tenía trece años, todavía era joven y estaba creciendo cuando me golpeó la bomba atómica, así que un año después recuperé la salud. Todavía sigo trabajando, como puedes ver»

La de Yoshitaka fue una de tantas experiencias conmovedoras, pero en su caso adquirió un significado especial porque él mismo, al hacerse adulto, se convirtió en el director del Museo Memorial para la Paz de Hiroshima:

«Hoy, como director del museo, estoy transmitiendo mi mensaje a los niños que lo visitan. Quiero que aprendan sobre Hiroshima. Y cuando crezcan, quiero que pasen ese mensaje a la nueva generación, y que lo hagan con información exacta. Me gustaría verles transmitir el sentido correcto de la justicia que permita que no llevemos a la humanidad hacia la aniquilación. Esa es nuestra responsabilidad»

Tres días después, similares escenas se reprodujeron en la ciudad Nagasaki. Como estos testimonios hay muchos otros. Las historias humanas detrás de este tipo de desastres son incontables. En las guerras se cometen muchas barbaridades por parte de todos los bandos, y especialmente en conflictos como la Segunda Guerra Mundial. Pero la salvajada de las dos bombas atómicas difícilmente resulta justificable, por más que algunos las quieran encuadrar dentro de necesidades estratégicas. El argumento de que “acortaron la guerra y ayudaron a salvar más vidas de las que destruyeron” jamás puede servir para excusar un asesinato indiscriminado de inocentes.

Estos y otros testimonios de supervivientes pueden encontrarse en el programa Hiroshima Witness, producido por el Centro Cultural de Hiroshima para la Paz y la cadena nipona NHK. En cuanto a las imágenes, he tratado de elegir las menos truculentas en atención a los lectores más sensibles. Una búsqueda le proporcionará fotografías infinitamente más duras, algunas de las cuales, ya se lo advierto, pueden hundirle el día. Sirva para recordar que siguen existiendo armas nucleares en el planeta. Si algún día cayese una de ellas sobre tu ciudad, amigo lector, no esperes una explosión como la de Hiroshima. Ahora sería mucho peor. De hecho, parece de una solemne estupidez que en pleno siglo XXI todavía no hayan sido erradicadas por completo y de manera definitiva. Es más, se continúan fabricando. No es como para sentirnos orgullosos. Mientras haya una posibilidad, por pequeña y remota que sea, de que se vuelva a detonar una de esas armas, no podremos decir que el ser humano ha dado un paso adelante en su evolución.